“科学技术奖”一等奖项目

一、基本情况

获奖项目名称:钢框架-核心筒结构功能可恢复抗震设计理论与性能提升关键技术

主要完成单位:东南大学、东南大学建筑设计研究院有限公司、中冶建筑研究总院有限公司、河海大学、南京长江都市建筑设计股份有限公司、浙江建科减震科技有限公司

主要完成人:王春林、冯德成、孙逊、吴京、周臻、周一一、徐晓达、江韩、曹徐阳、赵森林、徐曼、袁玥、张小年、史海荣、巩兆辉

二、项目背景

我国的城市化发展已进入向二次城市化迈进的关键阶段。作为都市圈的重要名片,新涌现的高层建筑为满足城市高质量发展的需求,呈现功能综合化、体型复杂化的发展趋势。作为高层建筑结构中应用最为广泛的一类,框架-核心筒结构体系凭借其整体性能优异、平面布置灵活等优势,近十年来在工程领域实现了高速发展。

国内外学者结合框架-核心筒结构的性能特征开展了大量研究,进一步推动了框架-核心筒结构体系的工程应用。然而,由于框架-核心筒结构存在空间大、错层多和体型复杂等特点,亟需进行系统性的技术攻关,从而综合提升框架-核心筒结构的体系性能。

三、创新成果

基于上述背景,项目组依托系列国家重点研发计划课题和国家自然科学基金项目,聚焦钢框架-核心筒这一类高层建筑结构体系,历经十余年校企协同攻关,构建了面向新型钢框架-核心筒结构的新体系、新构件和新方法,主要创新内容包括:

(1)新型消能减震结构体系与性能化统一设计方法

内筒与外框的抗侧机制与受力模式存在差异性,进而导致损伤难控制、刚度不均匀等问题。提出了消能支撑桁架筒及可更换消能腹板-高强外框等消能减震新体系,构建了多级耗能减震的新型韧性防线,同时结合整体结构的弹塑性反应位移谱,提出了内筒-外框的协同变形解耦设计方法,实现了钢框架-核心筒结构的统一设计流程。

(2)考虑多工况的高效消能减震多功能新构件

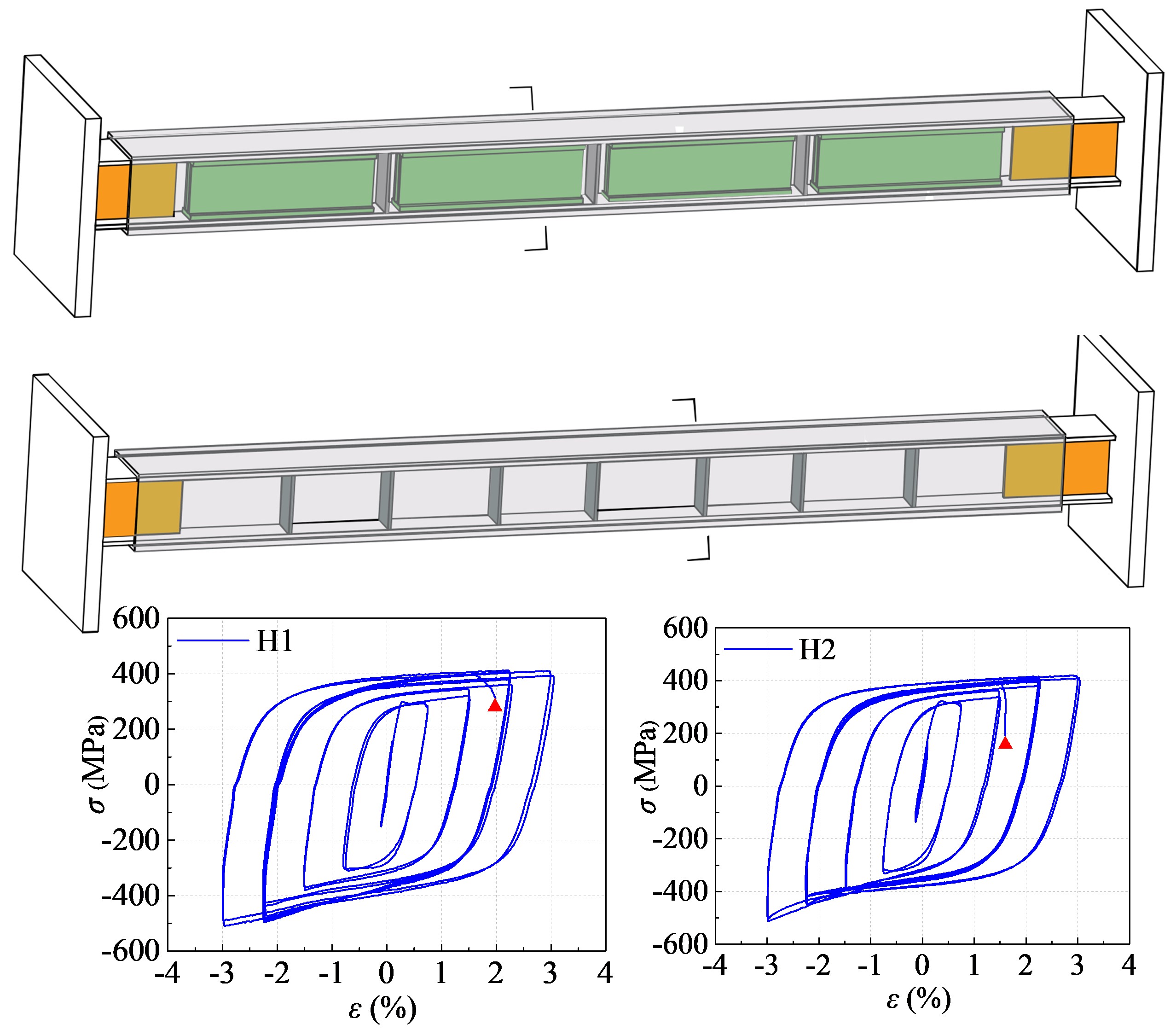

高层建筑结构通常兼具空间跨度大、消能装置安装困难且布置方式受限等难题。从性能提升层次出发,提出了基于内核边缘约束的双核超长消能支撑和小震-中大震两阶段消能减震部件,建立了基于预应力的构件二次刚度控制技术,显著提升了结构体系抗震性能。

(3)数-物融合的结构抗震性能快速预测与定量评价新方法

钢框架-核心筒结构体系复杂、核心构件机理难辨析,整体结构的弹塑性地震响应预测存在计算成本高、收敛性差等难题。研发了数-物融合的核心构件复杂力学行为高效模拟技术,提出了面向大尺度结构动力灾变模拟的快速收敛算法,构建了基于概率的多目标、多水准的结构状态定量评价新方法,为钢框架-核心筒结构的功能可恢复设计提供了量化依据。

四、推广应用

该项目形成了自主知识产权的系列创新成果。成果成功应用于人民日报社报刊综合业务楼、中国国学中心等50余项重要工程,总面积近300万平米,相关应用工程获教育部年度优秀工程勘察设计建筑工程一等奖等7项。

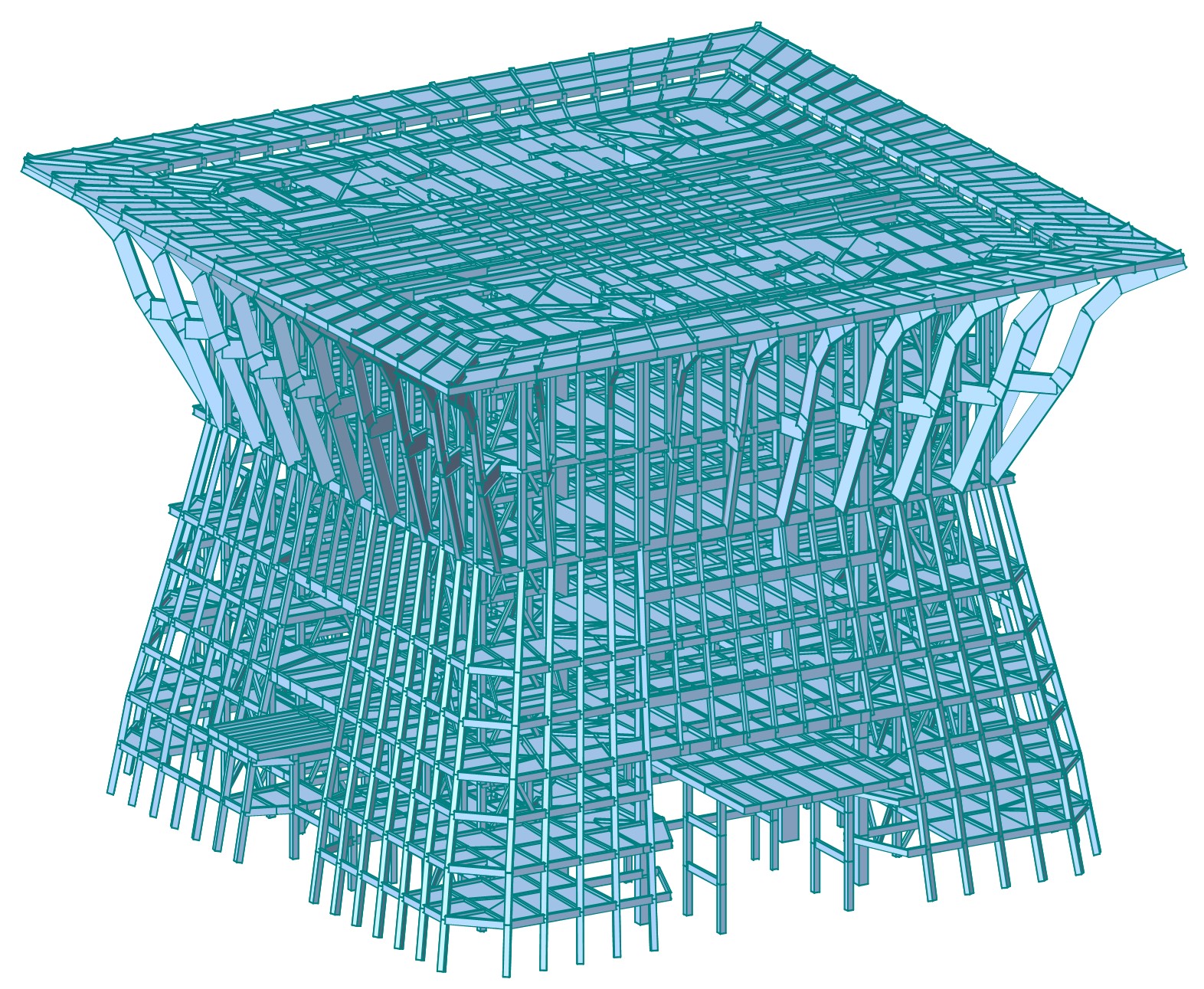

人民日报社报刊综合业务楼(消能支撑桁架筒抗侧体系)

中国国学中心(可更换消能腹板典型应用工程)

双核超长消能支撑产品及性能测试